Plus tard encore, les traités médicaux lui accordent une place considérable; on lit des phrases comme celle-ci :

" Le désir de la sauge est de rendre l'homme immortel "

Au XVIIIe siècle, on roule les feuilles de sauge comme des cigarettes. Tous les asthmatiques se mettent à fumer de la sauge dès l'apparition du premier pollen printanier. La plante est associée à l'immortalité et à la longévité.

Nous connaissons toujours les vieux dictons :

" Sauge dans le jardin, jamais de médecin ".

"Qui veut vivre à jamais, doit manger sauge en mai "

La sauge est une plante obligatoire dans tout " herbularius ", elle est cultivée pour ses propriétés médicinales et culinaires. Dès le IXème siècle, elle est présente dans les jardins des monastères et se répand dans toute l'Europe grâce aux Bénédictins.

Vertus médicinales

La sauge officinale, considérée comme une panacée (qui guérit tout), est souvent appelée " Salvia salvatrix " (sauge qui sauve).

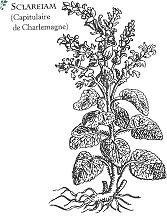

La sauge sclarée est appelée " Toute-bonne. "

Pendant tout le Moyen Age, elle entre obligatoirement dans la composition des préparations aux noms évocateurs qui tiennent la vedette de la pharmacopée :

" Eau d'arquebusade, Eau céleste, Eau impériale "

Hildegarde de Bingen (1098-1179) conseille l'utilisation de la plante sous forme de poudre à consommer avec du pain pour améliorer la digestion.

Pour l'Ecole de Salerne, au 11e siècle, l'homme ne doit pas mourir s'il a de la sauge dans son jardin :

" Homme, pourquoi meurs-tu, lorsqu'en ton jardin pousse

La Sauge ? Sur la mort tout remède s'émousse.

Elle affermit les nerfs, dissipe de la main

Le tremblement nerveux; de la fièvre soudain

Le feu languissant meurt. Sauge préservatrice,

Prête à nos maux toujours ta vertu protectrice

A la tête souffrante elle

apporte secours

L'Antidote Adrien offre même recours. "

Utilisations culinaires

C'est une herbe culinaire employée par tous les maîtres queux du Moyen Age :

o " La froide sauge ", sauce qui accompagne une volaille froide ;

o Le " vinum saluitatum ", excellent vin de dessert, dont la sauge est un des composants essentiels

Au Moyen Age, dès le XIIe siècle, le Ménasgier de Paris , écrit vers 1393, et le célèbre " Viandier ", de Guillaume Tiurel dit Taillevent donnent de nombreuses recettes où la sauge tient une place prépondérante

Les anciens Egyptiens font boire de la sauge aux femmes pour les rendre fertiles, et lui reconnaissent des vertus antiseptiques.

Les botanistes et médecins de la Grèce ancienne (Théophraste, Dioscoride, Hippocrate…) découvrent et estiment très tôt les vertus thérapeutiques de la sauge :

o Ils la considèrent si tonique qu'ils l'interdisent dans les stades.

o Dioscoride la recommande contre diverses affections : hémorragies, coupures, fièvres, calculs urinaires.

Pour les Romains, elle est " l'herbe sacrée " ; cueillie selon un rite précis : avec un outil sans fer (car celui-ci détériore la plante), récoltée en tunique blanche et les pieds propres, la cueillette est précédée d'offrandes de nourriture

La sauge est utilisée autant en cuisine qu'en médecine :

" Pour remédier aux douleurs de foie, douleurs d'autant plus aiguës qu'elles ont pour siège une partie du corps tendre et délicate, il faut boire du vin miellé où l'on a infusé de la sauge ".

Les Gaulois l'utilisent pour guérir toutes les maladies et même ressusciter les morts .Sa cueillette était réservée aux druides.

La sauge, nommée " Salvium " en carolingien, est connue sous les noms de " Herbe sacrée ", " Thé de Grèce " ou " Thé de Provence ".

Son nom latin de " salvia " dérive sans doute de salvus, " sain et sauf ", en raison des vertus attribuées à cette plante. Probablement originaire d'Europe méditerranéenne, la sauge s'est très vite répandue dans tout le bassin puis sur tout le globe. Son histoire remonte au tout début de la médecine. Elle a été utilisée dans toutes les cultures au cours des siècles